脅迫罪のすべて|意味、時効、未遂ぜんぶ見せます。逮捕されると?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

よくある犯罪に焦点をあて、弁護士の監修のもと徹底調査したレポートを公開中の罪名ナビ。

今回は、脅迫罪についての調査結果をお届けします。

脅迫罪の意味や刑期、時効、逮捕、慰謝料そして示談まで、徹底的に見ていきましょう。

目次

脅迫罪とは、脅迫罪の構成要件

脅迫罪の定義とは

脅迫罪とは、被害者の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えることを告知して人を脅迫することによって成立する犯罪をいいます。

刑法222条1項は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定めています。

そして同条2項は、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と定めています。

脅迫罪の構成要件とは

脅迫罪の構成要件とは、脅迫罪が成立するための要件のことです。

脅迫罪の構成要件が認められれば、正当防衛などで違法性が認められないか、精神障害などで責任が認められないなどの特別の事情がない限り、脅迫罪が成立します。

脅迫罪の構成要件の判断方法は?

脅迫罪の構成要件の該当性は、

- ①脅迫罪の実行行為があるか、

- ②脅迫罪の結果が生じたか、

- ③脅迫罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、

- ④脅迫罪の故意が認められるか、

によって判断されます。

脅迫罪の構成要件のポイント

脅迫罪の保護法益は?

保護法益とは、法律が守ろうとしている利益のことです。

脅迫罪の保護法益は個人の意思の自由です。

脅迫罪の実行行為は?

脅迫罪の実行行為は被害者の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること、あるいは被害者の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫することです。

脅迫罪では、生命、身体などに害を加えられる対象者が被害者又はその親族に限定されています。そのため、被害者又はその親族以外に対する害を加えると告知しても脅迫罪に該当しません。

加える「害」の程度は、人が恐れる程度である必要があります。不快感や不気味さを感じる程度では足りません。

脅迫罪の結果は?

脅迫罪の結果は被害者が本人あるいは親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知されて脅迫されることです。

脅迫罪の故意は?

脅迫罪の故意があると言うためには、被害者に対し、被害者本人、あるいは被害者の親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する害悪を加えることを告知するということについて認識している必要があります。

告知する害悪によって、実際に被害者が怖がるかどうかというところまで認識している必要はありません。

脅迫罪が未遂の場合はどうなる?

脅迫罪の未遂は処罰されないです。そのため、害を加える旨を告知する前であれば、脅迫罪は不成立となります。

脅迫罪と刑期

脅迫罪の刑罰

刑法は、脅迫罪を犯した者は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定めています。

懲役とは、懲役刑のことで、脅迫罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。

もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮され執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないことになります。

執行猶予とは、直ちに刑務所に収監されるのではなく、執行猶予期間中は社会で日常生活を送り、執行猶予期間内に再び犯罪を犯さなければ刑務所への収監を免除されることをいいます。

執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、執行猶予が取り消されて、その取消しの時から懲役刑の刑期分刑務所に収監されます。

これに対して、罰金とは、罰金刑のことで、脅迫罪で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。

罰金刑は懲役刑より軽い刑なので、悪質な脅迫事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。

脅迫罪の刑期に関するQA

脅迫罪の初犯の刑期は何年?

刑法は、脅迫罪を犯した者は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定められています。

初犯の場合の刑期も、基本的にはこの法律の範囲内で言い渡されることになります。

実際に言い渡される刑期は、脅迫罪によって生じた結果の重大性や、脅迫罪の行為の悪質性の程度によって異なってきます。

脅迫事件で生じた損害が重大な場合や、脅迫事件の行為が極めて悪質な場合は、初犯でも実刑になることがあります。

これに対して、理論的には脅迫罪が成立する場合でも、脅迫罪の結果で生じた損害が軽微で行為の悪質性がないケースでは、不起訴として前科がつかないこともあります。

初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わる可能性もあります。

脅迫罪でも執行猶予になる?執行猶予になるためには?

脅迫罪で起訴されて刑事裁判になっても、執行猶予になる場合があります。

刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないです。

執行猶予中は、社会で日常生活を送り、再び犯罪をした場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることになります。

執行猶予になるためには、脅迫事件の被害者に謝罪と賠償が尽くされ、示談が成立していることが大切です。

脅迫罪と時効

脅迫罪と時効の関係

脅迫罪の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。

脅迫罪の刑事の時効とは、公訴時効のことです。

公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。公訴時効が成立すれば、検察官は事件を起訴することができなくなります。

また告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現されることもあります。

告訴期間とは、親告罪の告訴をできる期間のことです。刑事訴訟法235条は「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない」と定めています。

しかし、脅迫罪は親告罪ではありませんから、「告訴期間」のことを指して時効ということは、正確な表現とはいえません。

脅迫罪の民事の時効とは、いわゆるお金の請求である損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条の規定により、事件から20年間、「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使しないときには、その権利は消滅するとされています。

脅迫罪の時効に関するQA

脅迫罪の公訴時効の時効期間は何年?いつから進行する?

脅迫罪の公訴時効は3年です。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行します。

脅迫罪が終わった時から3年が経過した後は、検察官は脅迫事件を起訴することができないということになります。

脅迫罪の告訴期間は何年?いつから進行する?

脅迫罪の被害者は、犯人を知った日から6か月が経過した後も、脅迫罪の加害者を告訴することができます。

親告罪の告訴期間は犯人を知った日から進行し、告訴ができる期間は6か月と定められています。

しかし、脅迫罪は親告罪ではないので、6か月の告訴期間の規定は適用されません。

脅迫罪の民事の時効期間は何年?いつから進行する?

脅迫罪の民事の損害賠償請求権の時効期間は、損害および加害者を知った時から3年です。

損害賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知った時から進行します。また、事件の時から20年という制限もあります。

脅迫罪の被害者は、損害および加害者を知った時から3年以内であれば、脅迫罪の加害者に対して損害賠償を請求できるということになります。

これに対して、脅迫罪の加害者は、脅迫罪の被害者が損害および加害者を知ったのち3年が経過すれば、損害賠償の請求を受けないということになります。

脅迫罪の慰謝料の時効期間は何年?いつから進行する?

「慰謝料」は、厳密には「民事の損害賠償請求権」のうち精神的苦痛に関する部分をいいます。

ただ、「慰謝料」が「民事の損害賠償請求権」と同じ意味で使われているケースも多いようです。

脅迫罪の慰謝料請求権の時効期間は、損害および加害者を知った時から3年です。

慰謝料請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から進行します。

脅迫罪と逮捕

脅迫罪と逮捕の関係

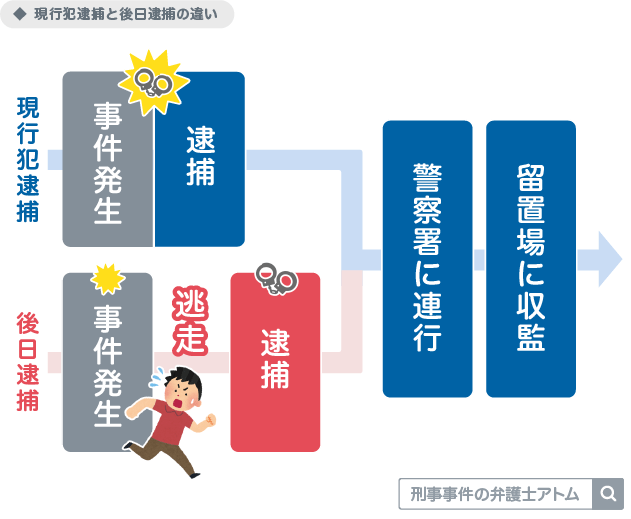

現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の違いは?

脅迫罪の逮捕には、大きく、①脅迫罪の事件当日に逮捕される現行犯逮捕と、②脅迫罪からしばらくした後に逮捕される後日逮捕(法律的には「通常逮捕」といいます)の二つのパターンがあります。

脅迫罪の現行犯逮捕とは、脅迫罪の当日に脅迫事件の現場で逮捕されることをいいます。脅迫事件が起こったその時その場所で被害者や目撃者から通報を受けて駆けつけた警察官に逮捕されるのが一般的です。

現行犯逮捕された後は、脅迫罪の加害者はそのまま警察署に連行されることになります。

これに対して、脅迫罪の後日逮捕とは、脅迫罪の逮捕状にもとづいて逮捕されることをいいます。脅迫事件が起こった翌日以降に逮捕状をもった警察官によって逮捕されるのが一般的です。

脅迫罪の逮捕状がいつ発行されるかは、脅迫事件に対する捜査の進み具合によって異なります。

脅迫罪で現行犯逮捕されるケースは?

警察官が通報を受けて現場に駆けつけたときに、まだ加害者が現場におり、脅迫の態様が悪質だと現行犯逮捕されるケースがあります。

加害者が凶器を使用している場合、加害者が暴力団関係者だと告げた場合や何度も執拗に脅迫をした場合等には脅迫の態様が悪質だと判断される傾向があります。

具体例その1

加害者Aは被害者Bに対して、包丁を持って「目ん玉くり抜いてやるぞ」などと言いながら、被害者Bを脅迫したことで現行犯逮捕された。

具体例その2

加害者Aは飲食店で、店員である被害者Bに対して、加害者Aが暴力団関係者だと告げたうえで「お前を殺すこともできるんだぞ。ぶっ殺すぞ」などと怒号して脅迫したことで現行犯逮捕された。

脅迫罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケースは?

脅迫の態様が悪質で、加害者が脅迫罪の証拠を隠滅する可能性が高い場合や、加害者が逃亡する可能性が高い場合だと後日逮捕されるケースがあります。

警察としても、軽微な脅迫事件では、わざわざ裁判所に対して逮捕状を請求して後日逮捕しないのが一般的です。

加害者が凶器を使用している場合、加害者が暴力団関係者だと告げた場合や何度も執拗に脅迫をした場合等には脅迫の態様が悪質だと判断される傾向があります。

加害者が複数いる場合や脅迫罪の容疑を不合理に否認している場合には「証拠を隠滅する可能性が高い」と判断される傾向があります。

加害者が事件現場から逃走した場合や住所不定の場合には「逃亡する可能性が高い」と判断される傾向があります。

具体例その1

加害者Aは被害者Bを脅迫した。しかしその後、多数の目撃者や明確な証拠があるにも関わらず、容疑を不合理に否認したため後日逮捕された。

具体例その2

加害者ABCは被害者Dを脅迫した。しかしその後、ABCの三者は事件現場から逃走し、今回の脅迫事件に関して口裏合わせをして証拠を隠滅しようとしたため後日逮捕された。

脅迫罪の逮捕に関するQA

逮捕されない脅迫罪はある?

あります。すべての脅迫罪の加害者が逮捕されるわけではありません。

脅迫罪を犯してしまっても、脅迫罪の態様が悪質でない場合は、逮捕されないケースも多いです。

もっとも、逮捕されない脅迫罪の場合でも、被害届が受理されれば、在宅(ざいたく)のまま捜査や取り調べが行われることになります。

在宅事件の場合は、警察署の留置場で生活する必要はありません。自宅で生活することができます。

しかし、警察から呼び出しがあった場合は、その呼び出しに応じて自宅から警察署に出向き、脅迫事件の捜査や取り調べに協力することが求められます。

脅迫罪の逮捕条件は?

脅迫罪の逮捕条件は、現行犯逮捕の場合と、後日逮捕(通常逮捕)の場合とで異なります。

現行犯逮捕の要件

脅迫罪の現行犯逮捕は、基本的に、脅迫事件を現に確認した者によってその現場で行われる必要があります。

現行犯逮捕できるのは、基本的にその時その場限りです。

脅迫事件の現行犯逮捕は、目撃者や被害者側の関係者、現場に駆けつけた警察官によって行われることが多いです。

後日逮捕の要件

脅迫罪の後日逮捕は、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。

逮捕状の発行を請求するのは、一般的に警察官です。

逮捕状の発行は、逮捕の理由と逮捕の必要性が認められる場合に限られます。

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。

逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。

脅迫罪の逮捕の流れは?逮捕までの流れは?

脅迫罪の逮捕の流れは、大きく現行犯逮捕の場合と後日逮捕(通常逮捕)の場合に分けられます。

現行犯逮捕の流れ

脅迫罪の現行犯逮捕の流れは、脅迫事件の現場で脅迫事件の直後に逮捕される点に特徴があります。

脅迫事件の目撃者や現場に駆けつけた警察官が加害者を直接逮捕するのが、脅迫罪の現行犯逮捕です。

現行犯逮捕された後は、そのまま警察署に連行されることになります。

①脅迫事件の発生

↓

②目撃者や駆けつけた警察官による現行犯逮捕

↓

③警察署への連行

後日逮捕の流れ

脅迫罪の後日逮捕の流れは、逮捕状をもった警察官に逮捕される点に特徴があります。

脅迫事件の加害者を後日逮捕するためには、裁判所が発行する逮捕状にもとづく必要があります。

実際の義実逮捕の現場では、警察官が脅迫事件の加害者に逮捕状を示して、逮捕が執行されることになります。

①脅迫事件の発生

↓

②警察官による逮捕状の請求

↓

③裁判官による逮捕状の発行

↓

④警察官による後日逮捕

↓

⑤警察署への連行

脅迫罪から後日逮捕されるまでの期間は?

後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはありません。

脅迫罪を犯してから後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によるところが大きいです。

単純な脅迫事件の場合

単純な脅迫事件で捜査がスムーズに進む場合は、脅迫事件から一か月以内に後日逮捕されるケースが多いです。

複雑な脅迫事件の場合

複雑な脅迫事件で捜査が困難な場合は、後日逮捕までの期間が長引く傾向にあります。

特に、脅迫事件の関係者が複数いるなどして捜査が難航しているケースでは、後日逮捕までの期間が長引くことになります。

複雑な脅迫事件で捜査が難航している場合は、脅迫事件から半年後や一年後に後日逮捕されることもあります。

脅迫罪で逮捕された後の勾留期間は?

逮捕の期間

脅迫罪の逮捕の期間は、72時間です。

脅迫罪で逮捕されてから48時間以内に送致され、24時間以内に勾留が請求されなければ、基本的に釈放されます。

脅迫罪での勾留が認められない限り、留置場で一、二泊して釈放されるというイメージになります。

勾留(よく「拘留」と表記されますが誤りです)の期間

脅迫罪での勾留の期間は、最初は10日間、さらに10日間延長される可能性があり、脅迫事件が起訴されればさらに長引くことになります。

一度勾留が決定されれば、弁護士が介入し途中で示談が成立するなどの特段の事情がない限り、最低でも10日間は警察署の留置場で生活しなければなりません。

その後、さらに10日間ほど勾留が延長される可能性があります。

さらに、脅迫罪で起訴(公判請求)された場合は、その後に保釈が認められるか執行猶予判決が言い渡されるまで、ずっと留置場または拘置所で生活しなければなりません。

もし早期の釈放が必要な場合は、弁護士に積極的に動いてもらった方がよいでしょう。

弁護士が示談を成立させたり、保釈を請求することで、比較的早く留置場から釈放されるケースも多いからです。

脅迫罪と懲役

脅迫罪と懲役の関係

脅迫罪には、罰金刑と懲役刑が定められています。

脅迫罪の結果が軽微な場合は、略式裁判で罰金刑になる可能性があります。

これに対して、脅迫罪の行為が悪質なケースでは、正式裁判で懲役刑が下される可能性があります。

そもそも懲役刑とは?

懲役刑とは、刑務所で刑務作業を負う刑罰をいいます。

脅迫罪で懲役実刑となった場合は、刑務所に収監されて刑務作業を行わなければなりません。

これに対して、脅迫罪で懲役刑になっても、判決で執行猶予がついた場合は、直ちには刑務所に収監されないので、刑務作業を行う必要もありません。

脅迫罪の懲役に関するQA

脅迫罪の懲役の相場は?

脅迫罪の懲役刑の相場は、事件によってさまざまです。

脅迫罪の懲役の法定刑は、刑法によって懲役2年以下と定められているため、脅迫罪の懲役刑が脅迫事件単体で懲役2年を超えることないと言えます。

脅迫罪の態様が悪質でない場合は、懲役刑にはならず罰金刑や不起訴で終わることも多いです。

これに対して、脅迫罪の行為が悪質な場合は、初犯であっても懲役実刑になることがあります。

脅迫罪の懲役の年数は?懲役は何年?

脅迫罪の懲役の年数は、刑法によって2年以下と定められています。

脅迫罪で懲役実刑になるとしても、脅迫罪単独であれば、刑務所に収監されるのは2年以下です。

初犯の脅迫罪でも懲役実刑になる?

初犯でも懲役実刑になる可能性があります。

危険な凶器を使うなど脅迫罪の行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります。

特に、脅迫罪の加害者と被害者の間で示談が成立していない場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性がより高まります。

懲役実刑を避ける方法は?

脅迫事件は被害者がいる刑事事件なので、被害者と示談を成立させることがもっとも大切です。

脅迫罪の被害者と示談が成立し、相手から許してもらうことができれば、初犯である点が考慮され、懲役実刑になる可能性が低くなります。

初犯の脅迫罪だと執行猶予になる?

初犯の脅迫罪だからといって、必ずしも執行猶予になるとは限りません。

脅迫罪の初犯であることは、刑事裁判において有利に考慮されますが、脅迫事件の行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります、

脅迫罪で刑事裁判になった場合、執行猶予の可能性を高めたければ、被害者と示談を成立させることが大切です。

脅迫罪の懲役と罰金の量刑判断は?

脅迫罪の懲役と罰金の量刑判断では、①脅迫事件の行為の悪質性、②脅迫事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているか、などが考慮されます。

行為の悪質性

脅迫事件の行為が悪質な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

例えば、脅迫に凶器を利用したり、加害者が暴力団関係者だと告知したりした脅迫事件は、行為が悪質と判断されることになります。

示談の有無

脅迫事件の示談が不成立な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

示談が成立しているか否かは、被害者が存在する脅迫事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となるからです。

略式裁判と正式裁判の違い

脅迫罪で罰金刑が言い渡される場合は、略式裁判で法廷には出ずに終わるケースが多いです。

これに対して、脅迫罪で懲役刑が言い渡される場合は、必ず裁判所の法廷で正式裁判が行われることになります。

脅迫罪と慰謝料

脅迫罪の慰謝料とは

脅迫罪の慰謝料とは、脅迫罪によって生じた精神的損害に対する賠償金のことをいいます。

脅迫罪の慰謝料の金額は、脅迫罪によって引き起こされた損害の程度によって異なってきます。

基本的には、脅迫罪の行為が悪質であればあるほど慰謝料の金額が高額になります。

脅迫罪の慰謝料に関するQA

脅迫罪の慰謝料の相場は?

脅迫罪の慰謝料の相場は、脅迫罪によって生じた被害の程度によってさまざまです。

脅迫罪による被害の程度が小さければ、慰謝料の金額はそれほど高額にはならないでしょう。

これに対して、脅迫罪が被害者にトラウマが残ってしまうような悪質ものであれば慰謝料の金額は高額になるでしょう。

脅迫罪の慰謝料請求権の時効は?

脅迫罪の慰謝料請求権の時効は、事件の時から20年、脅迫罪の損害および脅迫罪の加害者を知った時から3年です。

慰謝料請求権は、3年間行使しない時は、時効によって消滅するので注意が必要です。

脅迫罪の慰謝料請求権の時効の進行は、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認によって中断します。

脅迫罪の慰謝料と示談の関係は?

慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。

実際のケースでは、慰謝料を支払うことで示談が成立するケースが多いです。

しかし、慰謝料の支払いはただの義務の履行なので、慰謝料を支払ったからといって必ず示談が成立するわけではない点に注意が必要です。

脅迫罪の被害者は、脅迫罪の加害者から慰謝料を受け取る権利を有します。

慰謝料の受け取りは権利の行使なので、慰謝料を受け取ったからといって必ず示談を締結しなければならないというわけではないのです。

脅迫罪慰謝料と未成年者の関係は?

未成年者であっても、脅迫罪の慰謝料の支払い義務を負う場合があるというのが、法律の判断です。

慰謝料の支払い義務を負わない若年者は、民法上、自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えて自分の行為の善悪の区別をつけられない者に限られます。

一般論としては、12歳から13歳未満程度と言われています。

したがって、未成年者であっても、脅迫罪の慰謝料を支払う義務を負う場合があることになります。

未成年者に弁済の資力がない場合でも、慰謝料の支払い義務自体は負うことになるのです。

脅迫罪と示談

脅迫罪の示談とは

脅迫罪の示談とは、脅迫罪によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、脅迫罪の加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。

示談書の作成は、示談の成立の必要条件ではありません。

しかし、その後のトラブル(示談が成立した、しないの言い合い)を防ぐためにも、示談書を作成するが大切です。

示談成立の効果は?

脅迫罪の示談が成立したということは、脅迫罪によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということを意味します。

示談が成立すれば、脅迫罪の加害者は、被害者に対して、示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。

脅迫罪の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合は、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。

加害者側の示談のメリットは?

脅迫罪の示談が成立すれば、脅迫罪の加害者は、その後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。

具体的には、不起訴となり刑事裁判にならないことで前科がつかない可能性が高まります。

示談が成立したことで、軽微な脅迫事件であれば不起訴になることも多く、脅迫罪の前科がつかないメリットは大きいです。

被害者側の示談のメリットは?

脅迫罪の示談が成立すれば、脅迫罪の被害者は、民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。

もっとも、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後に加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。

加害者に逃げられてしまった場合は、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。

脅迫罪の示談に関するQA

脅迫罪の示談金の相場は?初犯の場合の相場は?

脅迫罪の示談金の相場は、ケースによってさまざまです。

初犯の脅迫罪だからといって示談金が安くなることはあまりなく、脅迫罪によって生じた損害の大小や、被害者の処罰感情によって金額が左右されることが多いです。

脅迫罪の被害がそれほど重くない場合は、数万円程度の示談金でまとまるケースもあります。

脅迫罪の被害者の側が、実際の損害額に加え一定の慰謝料の支払いを受けることで、誠意が伝わったとして示談に応じるケースが多いからです。

これに対して、脅迫罪によって生じた損害額が大きい案件に関しては、示談金が数十万円になることもあります。

刑事事件としての脅迫罪の場合、加害者が刑務所に入ってしまうと、民事裁判で損害賠償が認められても実際に損害賠償金を回収することは困難です。

被害者が賠償金の回収を重視する場合は、加害者が現時点で用意した金額が民事裁判で認定される可能性がある賠償金の金額よりも低くても示談をしてしまうことが多いです。

示談であれば、「示談金を実際に受け取ってから示談書を作成する」という前払いの方式を取ることが可能で、お金が回収できないリスクを回避することができるからです。

示談拒否で、脅迫罪の示談に応じない場合は?

脅迫罪の加害者が示談に応じない場合、被害者としては、自らが脅迫罪で被った損害を取り戻すためには、自らで法的な手段を取る必要があります。

加害者側からまだ連絡がない場合は、犯罪被害者事件を取り扱う弁護士に依頼して加害者と交渉してみるのが一つの方法でしょう。

もし加害者がそれでも示談を拒否する場合は、脅迫罪で被害を被ったことを理由とした民事裁判や民事調停を起こすことも可能です。

ただし、たとえ脅迫罪で被害を被った場合であっても、民事の手続きで弁護士を立てる場合は、自ら弁護士費用の大半を負担する必要が出てきます。

これに対して、脅迫罪の被害者が示談に応じない場合、加害者としては、刑事手続において刑罰が重くなるリスクを負います。

具体的には、示談が成立すれば不起訴の可能性があったのに示談が不成立だったために刑事裁判で罰金刑や懲役刑になるリスクがあります。

また、示談が成立すれば執行猶予の可能性があったのに示談が不成立だったために実刑になるリスクを負うことになります。

なお、脅迫罪の被害者が示談に応じない場合、加害者は、刑事手続が終わった後も、脅迫罪により損害を与えたことを理由とする民事の損害賠償責任を負い続けることになります。

弁護士は秘密を守る義務を負っているため、弁護士から連絡をすることで被害者が警戒を解いて交渉に応じてくれる可能性があります。

弁護士から連絡をしても示談を拒否されてしまった場合には、支払いたくても支払えない慰謝料を専門の施設に預ける「供託」という法的な手段をとることもあります。

脅迫罪で示談しない場合は?

脅迫罪の示談をしない場合、脅迫罪の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重い処罰を受けるリスクを負います。

また、脅迫罪の示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、脅迫罪の加害者は、脅迫罪によって相手に与えた損害につき、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。

これに対して、脅迫罪の被害者としては、脅迫罪の示談をしないで刑事手続きが終わった場合でも、引き続き、加害者に対して損害賠償を請求し続けることができます。

示談金の金額や示談の条件に納得がいかない場合は、脅迫罪によって被った損害につき、民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって、脅迫罪の加害者に賠償を求めるのも一つです。

ただし、脅迫罪の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。

脅迫罪の示談書の書き方は?

脅迫罪の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方と同様に、示談の対象と内容が明確になるようにします。

示談書には次の事項を盛り込むことが一般的です。

- ①事件の内容(日時、場所、当事者など)

- ②示談金の金額、支払方法

- ③被害者が加害者を許すこと宥恕条項

- ④示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないこと清算条項

- ⑤両当事者の署名

示談金の一括払いが難しい場合は、示談金の分割払いの合意を盛り込む結ぶことも可能です。

脅迫罪の示談書に、「被害者は加害者のことを許す」旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合は、その後の刑事手続きで、加害者に有利に考慮されます。

脅迫罪の示談の流れや示談の方法は?

脅迫罪の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同様に被害者側と加害者側との交渉によって進行するものです。

脅迫罪の加害者が被害者の連絡先を知っている場合は、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。

示談成立の流れとしては、

①話し合い

↓

②示談条件の確定

↓

③示談書の作成

↓

④示談金の支払い

↓

⑤示談書にサイン

という流れを経ることが多いです。

これに対して、脅迫罪の加害者が被害者の連絡先を知らない場合は、脅迫罪の示談を進めるためには、弁護士を選任する必要があります。

弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞くことができるケースが多いからです。

弁護士を選任した後の示談の流れとしては、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。

脅迫罪は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?

脅迫罪は親告罪ではないので、脅迫罪の示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではないという点に注意が必要です。

もっとも、脅迫罪の被害がそれほど重くない場合は、脅迫罪の被害者と示談が成立すれば、起訴猶予による不起訴の可能性が高まります。

被害者と示談が成立すれば、加害者を起訴する必要性が低くなるからです。

これに対して、脅迫罪の行為が悪質な場合などは示談しても起訴されるケースもあります。

脅迫罪の示談が不成立だった場合はどうなる?

脅迫罪の示談が不成立の場合は、脅迫罪の加害者は、その後の刑事手続において、重い処罰を課せられるリスクを負います。

示談が不成立だった場合は、示談が成立している場合と比べて、脅迫罪の加害者側に有利な事情が少なくなるからです。

なお、示談が不成立だったとしても、脅迫罪によって負わせた損害の賠償を完了している場合は、その限りにおいて、脅迫罪の加害者側に有利な事情として取り扱われます。

これに対して、損害の賠償も完了していない場合、脅迫罪の被害者は、刑事手続きが終わった後も引き続き、加害者側に対して、脅迫罪によって負った損害の賠償を請求し続けることができます。

脅迫の相談なら弁護士にお任せ!

ここまでで、脅迫の一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。

今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

広告主:アトム法律事務所弁護士法人

代表岡野武志(第二東京弁護士会)

ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。

地元の弁護士にじっくり相談するなら

なおコチラから、全国47都道府県の、刑事事件に強い弁護士を検索することができます。

使い方は簡単!

お住まいの地域をタップするだけです。

相談してみたい弁護士は見つかりましたか?

掲載されているのは、当サイトの編集部が厳選した頼りになる弁護士たちです。

きっと、お困りごとを相談できる先生が見つかるでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

ここでは脅迫罪について、弁護士の監修のもと、キニナル全情報を徹底調査してきました。

当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。

- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて

- 24時間受付の無料相談窓口

- 全国47都道府県の全国弁護士検索

を活用してください。

弁護士への相談は、早いに越したことはありません。

あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみましょう。