逮捕から起訴までの「全て」。勾留・拘留の違い、期間、「示談」も徹底解説!

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

- 逮捕されたが、勾留期間など起訴までの手続き・流れが知りたい。

- 起訴率はどのくらいなのだろう。

- 示談が起訴の判断に影響があるって聞いたけどホント?

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。

そこで、逮捕と起訴にまつわる全てを徹底解説していきます!

- 勾留と「拘留」の違い

- 起訴の意味と起訴率の統計、

- 「送検」・「保釈」・「裁判」と起訴の関係

などについても、詳しくお伝えしていきます。

法的な解説は刑事事件の解決経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

逮捕されると、その後どうなってしまうか不安になりますよね。

そのような不安を解消すべく、逮捕と起訴の関係性、流れ、示談の重要性などを実務的な観点から解説していきます。

目次

どんな逮捕をされても、起訴までの流れは同じ?

逮捕には3種類あるのをご存知ですか。

逮捕の種類

逮捕には大きく

- ① 後日逮捕(通常逮捕)

- ② 現行犯逮捕

- ③ 緊急逮捕

があります。

さまざまな特徴がありますが、これらの共通点と主な違いを簡単に表にするとこうなります。

| 後日逮捕 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |

|---|---|---|---|

| 共通点 | 身柄を拘束され、自由に帰ることができない。 | 身柄を拘束され、自由に帰ることができない。 | 身柄を拘束され、自由に帰ることができない。 |

| 特徴 | 捜査機関は事前に逮捕令状を取得しておくことを要する。 | 逮捕令状は必要ない。 | 捜査機関は逮捕直後に逮捕令状を請求する。 |

3種類の一番大きな差は、逮捕令状の取り扱いです。

ですが、身柄が拘束され、自由に帰れない点は同様です。

これらの逮捕の種類や詳細は、以下の記事をご覧ください。

3種類の逮捕とも、その後に警察から取り調べを受けます。

さらに、起訴や裁判」、「判決」にいたるまで全て同じ手続きで進んでいきます。

そこで、これからその手続きについてみていきましょう。

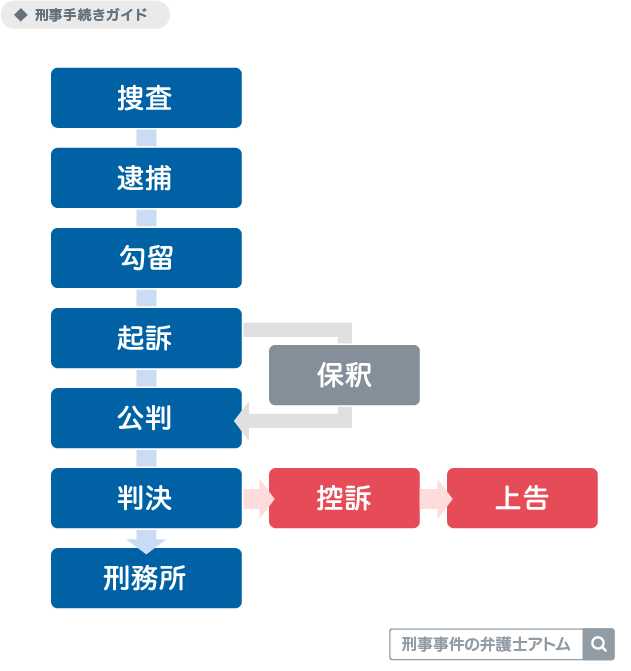

逮捕・起訴・裁判までの流れを図でみてみよう!

まずイメージを持ってもらうために、大まかな刑事事件の流れをお伝えします。

その図がこちら。

ではこの流れに沿って、一つ一つ解説していきます。

逮捕されたら、警察でどう扱われる?期間が決められている?

では逮捕された後の流れをご説明しましょう。

逮捕されると、しばらく留置場で過ごすことになり自由に帰れません。

「留置場」は警察署に設置された留置施設です。

そして最初に写真と指紋をとられます。

写真撮影はテレビでよく見るイメージ通りのようですね。

逮捕された場合は、写真撮影と指紋採取を断ることはできません。

刑事訴訟法218条3項に定められています。

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。

出典:刑事訴訟法218条3項

また、ときにはDNA採取を求められることも。

口の中を綿棒でこする方法を採るようです。

ですが、こちらは断ることもできます。

とはいえ、捜査に協力的でないと、取り調べが長引くなどの不利益を負う場合もあります。

DNA採取を断るとしても、どのような影響があるのかを弁護士に相談してみるといいでしょう。

その後

取り調べ室で、警察官から取り調べを受けることになります。

その結果、警察官から以下の手続をとられることになります。

- ① 送検

- ② 釈放

- ③ 微罪処分

まず「送検」についてみてみましょう。

警察から逮捕された場合、原則として「48時間以内」に検察官に事件が送られます。

証拠や供述調書と共に事件が検察官に送られることを、「検察官送致(送検)」といいます。

なお、身柄を拘束せずに事件だけを検察官に送ることもあります。

それを「書類送検」といいます。

書類送検という言葉もよく報道で耳にしますよね。

男子児童(9)が担任の男性教諭(38)から暴行を受け鎖骨を折るけがをした事件で、福岡・西署は20日、この教諭を傷害容疑で福岡地検に書類送検した。

出典:毎日新聞2018年2月20日 18時09分

警察は取り調べの結果「犯罪の嫌疑がない」、「逃亡や罪証隠滅のおそれがない」と判断したときはすぐに釈放しなければなりません。

法律上身柄を拘束できる場合が、これらに限定されているためです。

とはいえ

釈放した場合でも事件の検察官送致はされます。

身柄を拘束せずに送検するのですから、こちらも「書類送検」になります。

続いて、「微罪処分」とされる場合もあります。

「微罪処分」とは、検察官があらかじめ指定した、犯罪事実が極めて軽微事件について、送検せずに終結させる処分です。

微罪処分の場合は送検されず、警察官による処分で事件が終結します。

まとめると、

微罪処分にならない場合、逮捕から48時間という制限時間内に送検される。

ということです。

ちなみに

釈放された場合や、逮捕されていない場合は、送検に時間制限はありません。

逮捕後、検察でどのように扱われる?期間は?

検察官にされる処分

送検された後は、

- 検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ

- 逮捕から72時間以内に

以下のような判断を検察官からされます。

送検後

送検後、まず検察官から起訴されるかどうかを判断されます。

証拠が揃った場合には、早期に起訴される場合もあるでしょう。

起訴されない場合

一方すぐに起訴されない場合、次に

勾留の請求をするか否か

が判断されます。

勾留とは簡単にいえば「より長期の身体拘束」です。

詳しくは後述します。

勾留請求されない場合

勾留の請求がされない場合は、釈放されることになります。

①起訴

取り調べの結果、疑いがあり、証拠も集まったと考えられると、起訴をされます。

「起訴」とは裁判所に対して検察官から刑事事件の審理を求められることを指します。

起訴は正式には「公訴の提起」といいます。

この公訴の提起には大きく分けて3種類のものがあります。

それが…

公訴の提起の種類

- ① 公判請求

- ② 略式起訴

- ③ 公判請求と共にする、即決裁判手続きの申立て

それぞれについてみていきましょう。

公判請求

公判請求は、「公開の法廷」で検察官と弁護人・被告人が主張立証をする審理方法を求めることです。

法廷ドラマでよく見る形ですね。

略式起訴

次に、「略式起訴」とは、「略式命令」を裁判所に請求する起訴のことをいいます。

「略式命令」とは、簡易裁判所から、その管轄に属する刑事事件について、公判前に、一〇〇万円以下の罰金又は科料を科される裁判をいいます。

「公判前に」という点が重要ですね。

この請求をするためには、

- ① 簡易裁判所に属する事件で、

- ② 被疑者が罪を認め、

- ③ 略式手続によることに被疑者の異議がないこと

が必要です。

略式命令は簡潔迅速に刑事手続きを終結させられるもので、実際も多く運用されています。

即決裁判手続き

最後に、公判請求をした場合に、同時に「即決裁判手続き」を申し立てる方式についてです。

この「即決裁判手続きの申立て」について、最高裁判所のホームページではこう記載されています。

検察官は、事案が明白かつ軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、起訴状を裁判所に提出する際に、即決裁判手続の申立てをします。その後公判期日において被告人が自らが有罪であると述べ、裁判所が相当と認めた場合には、裁判所は即決裁判手続で審判する旨の決定を行います。

出典:http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_37/index.html

こちらも軽微な事件において、刑事事件を素早く終結させるための手続きです。

ですが、略式起訴と異なり、公開の法廷で審理が行われます。

もっとも通常の公判請求とは異なり、以下のような特徴があります。

即決裁判手続き

- ① 懲役・禁錮を科す場合は、必ず執行猶予が付される。

- ② 原則として起訴から14日以内に公判期日が開かれる。

- ③ 証拠調べも簡略な方法で行われ、原則として「その日」のうちに判決」がされる。

以上が起訴の内容でした。

検察官に起訴される場合、このいずれかの方式で起訴されることになります。

②勾留請求

つづいて、「勾留請求」です。

検察官から起訴をされない場合、勾留の請求を判断されます。

「勾留」とは、

- ① 被疑者又は被告人が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、

- ② 住居不定・罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれか一つの理由があるとき

に拘禁されることをいいます。

逮捕後72時間を超えて取り調べる必要があると考えられると、勾留請求をされることになります。

勾留請求が認められれば、さらに長期間拘束されることになります。

これについては次の章でご説明します。

今は、勾留請求には逮捕から72時間という期限があることだけ押さえておいてください。

③釈放(不起訴処分)

次に、起訴も勾留請求もされない場合は、不起訴処分として釈放されます。

「不起訴処分」とは、「検察官が起訴をしないと決める処分」です。

不起訴処分が下される理由は20種類もあり、事務事件規程の75条2項に記載されています。

特に以下の3つの理由が重要なので、ご紹介しましょう。

重要な理由

- ① 嫌疑なし

- ② 嫌疑不十分

- ③ 起訴猶予

嫌疑なしとは、

- 被疑者が犯人でないことが明白か、

- 犯罪を認定できるだけの証拠が存在しないことが明白

な場合を指します。

詐欺容疑で(略)誤認逮捕された(略)女性(21)について、徳島地検は27日、嫌疑なしで不起訴処分とした。

出典:産経WEST 2017.9.27 20:43

つづいて、嫌疑不十分とは

犯罪の成立を認定できる証拠が不十分なとき

のことをいいます。

疑わしくとも、証拠がなければ証明しようがありません。

そのため不起訴とするのです。

地検は27日付で、過失往来危険容疑などで書類送検されていた(略)運転手(52)を、嫌疑不十分で不起訴処分とした。

出典:時事ドットコムニュース 2017/12/27-18:08

最後に、起訴猶予も重要です。

事件事務規程の記載から見てみましょう。

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

出典:事件事務規程75条2項20号

「被疑事実が明白」という点が重要です。

なんと、実際に罪を犯した場合であっても、不起訴になる可能性があるということです。

そして実務的には起訴猶予が大変多く使われています。

2016年の「不起訴処分における起訴猶予の割合」を見てみましょう。

| 不起訴理由 | 割合(%) |

|---|---|

| 起訴猶予 | 70.40% |

| 嫌疑不十分 | 18.40% |

| 嫌疑なし | 1.40% |

| その他 | 9.80% |

| 合計 | 100% |

70.40%とかなり多い割合ですね。

重要

実際に罪を犯し、逮捕されても、絶対に起訴されるわけではない。

そのため、罪を犯して逮捕されても、まずは不起訴を目指して活動していくことになります。

この中で大変重要な役割を果たすのが、「示談」です。

これについては後で詳しくお伝えします。

勾留と「拘留」の違いを徹底解説。拘留期間?勾留期間?保釈は認められる?

勾留請求された場合の流れ

では、勾留について詳しく見ていきましょう。

先ほども述べたように…

勾留は

被疑者又は被告人が、

- ① 罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、

- ② 住居不定・罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれか一つの理由があるとき

に認められる刑事手続上の拘禁のことをいいます。

被疑者勾留は「勾留を請求した日」から「10日間」認められます。

さらに、事案が複雑など、やむを得ない事情がある場合には勾留の延長も認められることがあります。

この延長も最長で「10日間」とされています。

この中で、検察官から起訴か釈放を決められることになります。

内乱・外患・騒乱罪など、特別な場合を除き、原則として「20日間」が被疑者の勾留される最長期間です。

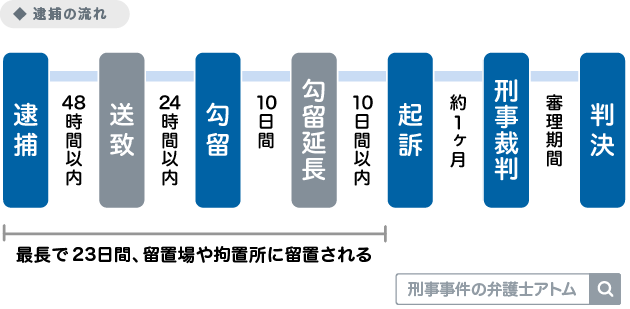

逮捕から勾留請求まで最長72時間拘束されますから、逮捕されると被疑者は最長で「23日間」拘束される可能性があるということになります。

以上から、一部の罪を除いては、原則として逮捕から23日間以内に

- ① 起訴

- ② 釈放

のいずれかが決められるといえます。

なお、勾留期間中では起訴の証拠が集まらないこともあります。

その際も釈放されますが、不起訴と判断されなければ、その後に起訴される可能性もあります。

このように、起訴・不起訴の判断をせずに釈放することを、処分保留といいます。

以上の流れを簡単に図にすると、以下のようになります。

勾留と拘留の違い

なお、同じ読み方で「拘留」という単語もあります。

「拘留」は、刑法に定められた刑罰の一種です。

自由を制限する刑罰で、一日以上三〇日未満の期間、刑事施設に拘置されるものをいいます。

「勾留」は、被疑者や被告人が留置されるもの。

「拘留」は、受刑者が刑事施設に拘置されるもの、ということですね。

また入れられてしまう刑事施設にも違いがあります。

| 勾留 | 拘留 | |

|---|---|---|

| 対象者 | 被疑者・被告人 | 有罪となった者 |

| 期間制限 | 10日間(延長あり) | 1日以上30日未満 |

| 刑事施設 | 留置場・拘置所 | 刑務所 |

同じ読み方ですから、誤解をしてしまいがちです。

ご注意ください。

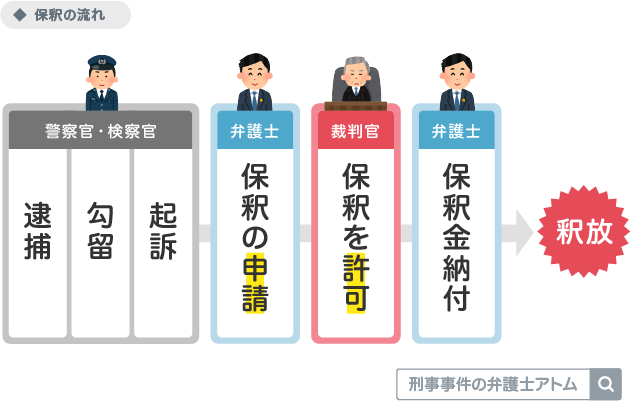

勾留と保釈

勾留について、保釈という言葉を報道で目にする人も多いと思います。

受託収賄罪などで起訴された前市長(略)と、贈賄罪で起訴された同県甲州市立中の元校長(略)の保釈を認める決定をした。

出典:産経ニュース 2017.9.13 23:56

「保釈」とは、未決勾留中の被告人が保証金を納付し、釈放されることを指します。

重要なのは「被告人」ということです。

被告人とは、「公訴を提起され、その裁判が確定していない者」を指します。

起訴されている点で、「被疑者」とは異なります。

保釈は被告人にしか認められないため、起訴前に保釈を請求することはできません。

起訴前の段階では保釈はできないということです。

この点も誤認しやすいため、ご注意ください。

起訴され、裁判になった場合の流れ。

では起訴され、裁判になるとどのような流れで続いていくのでしょうか。

「公判請求」された場合について考えてみましょう。

まず

起訴をされると、留置場から「拘置所」に身柄が移されます。

「拘置所」とは、「刑事裁判が確定していない未決拘禁者」及び死刑確定者の収容を主として取り扱う刑事施設です。

東京、立川、大阪、名古屋、京都、神戸、広島、福岡の8か所にあります。

また支部にあたる拘置支所が全国に設置されています。

拘置所から裁判所へ公判のたびに赴くことになるでしょう。

第一回公判は起訴から大体1ヵ月、40日程度後に開かれることが多いようですね。

ここから始まる数回の公判で裁判所から有罪か無罪かを判断されることになるのです。

まずは、判決までのおおまかな流れを見ていきましょう。

公判の流れ

- ① 冒頭手続き

- ② 証拠調べ

- ③ 弁論

- ④ 判決

これらの流れを簡単にではありますが、解説していきます。

冒頭手続き

冒頭手続きは

- ① 被告人が人違いでないかの確認質問。

- ② 起訴状の朗読。

- ③ 黙秘権などの権利告知。

- ④ 被告人・弁護人の陳述。

の順で進んでいきます。

起訴状朗読によって検察側の主張がされ、黙秘権などの権利を示された後に、被告人側の主張をするという流れです。

証拠調べ

その後、それらの主張を裏付ける証拠をそれぞれ提出し、裁判所が調べていくことになります。

弁論

最後に検察官が「どのような犯罪が行われ、それに対しどの程度の刑を科すべき」と刑を求めます。

それに対して被告人・弁護人が意見を陳述して、弁論を終えます。

判決

これら全てを考慮し、裁判所は有罪か無罪か、有罪ならどの程度の刑を科すかを決め、宣告します。

これを判決といいます。

以上が大雑把ではありますが、公判の流れです。

起訴される確率は?裁判に至る、起訴率に迫る!

では、このような裁判を受けることになる「起訴」は、どのくらいの確率でなされるのでしょうか。

日本の起訴率について見ていきたいと思います。

まず2016年において、送検された全刑事事件は371061件でした。

そのうち、起訴件数は119510件でした。

一方で不起訴となった件数は160226件となっています。

ここから「起訴率」を計算してみましょう。

なお、単純化するために起訴率は起訴件数と不起訴件数の合計における割合を示しています。

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 起訴件数 | 119510件 |

| 不起訴件数 | 160226件 |

| 起訴と不起訴の合計 | 279736件 |

| 起訴率 | 42.72% |

計算すると、2016年の起訴率は42.72%となりました。

この水準は2016年以前も同様なのでしょうか。

遡ってみてみましょう。

| 年 | 起訴件数 | 不起訴件数 | 起訴率 |

|---|---|---|---|

| 2012年 | 135632件 | 164210件 | 45.23% |

| 2013年 | 127496件 | 164711件 | 43.63% |

| 2014年 | 125427件 | 166192件 | 43.01% |

| 2015年 | 120036件 | 163248件 | 42.37% |

同程度で推移してきていますね。

意外と起訴される割合は低いと感じているのではないでしょうか。

なお

「自動車関連の事件」は大量な上に、略式起訴がとても多いため、省いています。

ご注意ください。

最後に

起訴率の裏返しである不起訴率についても推移を見ていきましょう。

| 年 | 不起訴率 |

|---|---|

| 2012年 | 54.77% |

| 2013年 | 56.37% |

| 2014年 | 56.99% |

| 2015年 | 57.63% |

| 2016年 | 57.28% |

やはり不起訴処分になる確率の方が高いんですね。

不起訴処分に向けて活動する重要性が分かっていただけたと思います。

もっとも

起訴不起訴の判断は事案によって異なります。

これらはあくまで確率に過ぎませんから、具体的事案で不安を感じた方は弁護士に相談してみて下さい。

傷害や交通事故、恐喝・詐欺・暴行から窃盗にいたるまで、刑事事件では示談の成立が起訴に影響を及ぼす!

起訴されると有罪率99%!?不起訴になる大切さ。

交通事故や傷害事件など、日々さまざまな事件が起訴されています。

では起訴された場合に有罪となる可能性はどのくらいあるのでしょう。

有罪率を統計からみていきたいと思います。

まずは簡易裁判所から見てみましょう。

| 2016年 | 数値 |

|---|---|

| 有罪件数 | 5,562件 |

| 無罪件数 | 4件 |

| 合計数 | 5,566件 |

| 有罪率 | 99.93% |

99.93%!

非常に高い数値ですね。

なお

簡易裁判所では上述した様に略式命令が出されます。

ですがこれは件数が多いうえに、全て有罪となりますから、統計から除外してあります。

続いて

地方裁判所における有罪率をみてみましょう。

| 2016年 | 数値 |

|---|---|

| 有罪件数 | 52,016件 |

| 無罪件数 | 103件 |

| 合計数 | 52,119件 |

| 有罪率 | 99.8% |

何と99.8%!

ほぼ99%といえますね。

最後に

高等裁判所についてみてみましょう。

| 2016年 | 数値 |

|---|---|

| 有罪件数 | 623件 |

| 無罪件数 | 24件 |

| 合計数 | 647件 |

| 有罪率 | 96.29% |

ここも96.29%と高い有罪率になっていました。

99.9%とまではいきませんが、全ての裁判所において高い有罪率だということが分かります。

なお

最高裁ではほどんと有罪無罪の判断をすることがないため、割愛させていただきます。

有罪率まとめ

起訴された場合、有罪率は9割を越える!

この高い有罪率をみると、いかに不起訴処分になることが重要か、分かっていただけると思います。

そんな不起訴処分にとって重要な意味を持つのが、「示談」です。

よって次に示談について詳しくみていきましょう。

示談とは?

起訴に「示談」が影響を及ぼすということはよく聞くところです。

この示談、具体的にはどういうものなのでしょうか。

「示談」とは、民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決することをいいます。

通常は合意した内容を後でもめないように、示談書を作成します。

示談ではさまざまな合意をすることができます。

「示談金」により被害者の被害を賠償し、それ以上の義務が存在しないと合意することもあるでしょう。

他にもさまざまな合意がありますが、これらについては後で述べます。

ここでは、「示談は被害者と合意すること」とだけ覚えておいてください。

示談が不成立だと起訴されてしまう?

示談が起訴の判断に影響を及ぼすということを述べました。

では、「示談が不成立」の場合は絶対に起訴されてしまうのでしょうか。

いえ、そんなことはありません。

「不起訴」は上でもみたように、さまざまな要素から考慮されるものです。

示談の成立が起訴の判断に影響を及ぼすことは間違いありませんが、示談できなければ絶対に起訴されるわけではない点にご注意ください。

示談のどんな内容が起訴に影響する?示談金や被害届の取り下げなど。

では、起訴に強く影響する示談の内容にはどのようなものがあるのでしょうか。

重要なものとしては以下の合意が考えられます。

- ① 示談金の支払い

- ② 宥恕条項

- ③ 被害届の取り下げ

示談金の支払い

まず示談金の支払いは、被害が一定程度回復することを示します。

被害の回復により、処罰の必要性が低下、起訴の可能性も低下します。

宥恕条項

次に、「宥恕条項」というものもあります。

用語解説

宥恕条項とは、「加害者のことを許す」という旨の被害者の意思表示。

加害者を許すということは、「処罰感情の低下」ということができます。

処罰感情が低下している事実は、起訴の可能性を低下させるでしょう。

被害届の取り下げ

また、交渉によっては被害届を取り下げてもらえる場合もあります。

用語解説

「被害届」とは、犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面。

もし一度出した被害届を取り下げると、「処罰感情が大きく低下した」と見られます。

これも宥恕条項と同様、起訴の可能性を低下させることでしょう。

以上

起訴の判断に強く影響を及ぼす合意についてお伝えしてきました。

示談が起訴との関係で重要であると、分かっていただけたのではないでしょうか。

逮捕・起訴・示談について、弁護士に相談しよう。

とはいえ、このような示談をどうやって成立させるべきか分からないですよね。

被害者と示談交渉するのは大変難しいものでしょう。

また、「逮捕」されていればそもそも交渉の機会すらないでしょう。

よってこのような場合には弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。

その前提として、弁護士に相談できる窓口をご紹介します。

スマホから弁護士に相談。

この窓口、なんとスマホで無料相談できるサービスなんです。

あの「LINE」アプリで弁護士に直接相談することができます。

スマホのアプリなら、24時間、365日、どこからでも相談を送ることができますね。

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

広告主:アトム法律事務所弁護士法人

代表岡野武志(第二東京弁護士会)

無料ですので、弁護士料金が心配な方でも、安心して相談を送れますね。

送られた相談は、弁護士が直接、順次返信してくれるため頼りになります。

逮捕と起訴、示談に関する不安にも、しっかりと答えてくれることでしょう。

さらに

この電話番号からは、「対面相談の予約」まで無料ですることができます。

真夜中でも専属スタッフが待機しており、こちらも24時間対応です。

逮捕や起訴で不安な場合はぜひ予約してみて下さい。

地元の弁護士に相談。

一方、近所の弁護士に直接相談・依頼したい方もおられるはず。

そんな方は下からお近くの弁護士を検索してみて下さい。

ここに掲載されているのは、信頼できる弁護士事務所ばかり。

- ① 刑事事件の特設ホームページを設けており、刑事事件に注力していること。

- ② 料金体系が明確で、金銭的な見通しがなるべく立っていること。

の点から絞り込みました。

示談にも強い弁護士事務所をぜひ探してみて下さい。

最後に一言アドバイス

以上、逮捕と起訴・示談についてみてきました。

最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。

逮捕された場合、示談の成否が起訴の有無に大きく影響します。

事件後すぐに示談交渉に入れば、多くの選択肢があり、示談成立の可能性も高まります。

不安を感じている今も、何かできることがあるはずです。

逮捕された、または逮捕の不安がある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。