不起訴処分をわかりやすく解説|起訴と不起訴の違いとは?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「不起訴処分って何?要するに無罪ってこと?」

「不起訴処分を獲得できた!不起訴になったことを証明する書類とかないの?」

このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?

刑事手続きにおいて、起訴と不起訴は非常に大きな意味を持ちます。

今回は、

- 不起訴処分の意味

- 不起訴処分告知書とはなにか

- 不起訴処分をうけたときの影響

について徹底解説していきます。

なお、専門的な解説は刑事事件を数多くとり扱い、不起訴処分についてもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

巷では、逮捕されることと有罪となることが強く結びついてしまい、起訴の意味について理解の妨げになっているケースもあるようです。

この記事で不起訴などについてきちんとした知識を身につけて、もしものときに備えてください。

目次

不起訴処分の意味をわかりやすく解説

「逮捕されると99.9%有罪になる!」

世間では、このような誤解が広まっています。

ですが、日本の刑事手続きにおいては、逮捕されることは有罪を意味しません。

逮捕ではなく起訴されると、(ほとんどの確率で)有罪となるのです。

起訴、不起訴とはなにを意味するのか、詳しく見ていきましょう。

不起訴処分と起訴の違い|不起訴でも罰金は払うの?

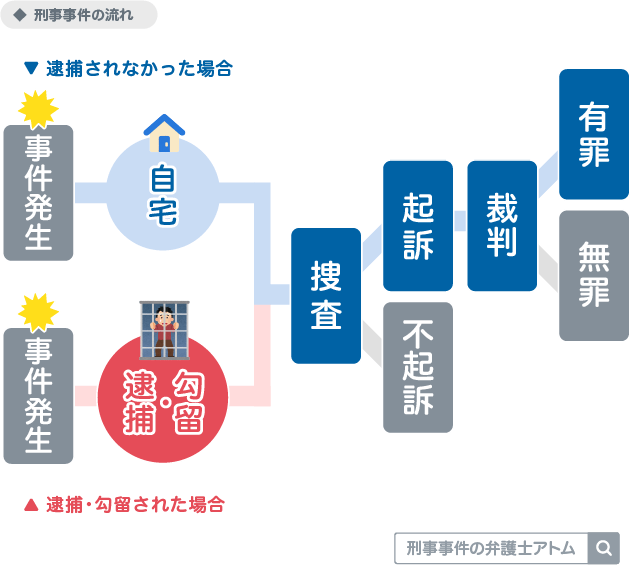

起訴、不起訴の意味を解説するために、まずは日本の刑事事件の手続きの流れについて簡単にみていきましょう。

起訴、不起訴とは|刑事事件の流れ

日本の刑事手続きをざっくりと図解すると以下のイラストのようになります。

刑事事件が発生すると、警察は被疑者の特定に向けて捜査を開始します。

被疑者の特定後は、必要があれば逮捕を行い、必要がなければ在宅のまま、さらに取り調べなどを進めていきます。

誤解されがちなことですが、被疑者特定に至った事件すべてについて逮捕が行われるわけではありません。

逮捕は、

- 逮捕の理由

- 逮捕の必要性

があるときにのみ行われます。

一度も留置場や拘置所に入ることなく、起訴され裁判を受け、有罪判決を受けることになる被疑者の方もいるわけです。

逮捕が行われた場合も、逮捕が行われなかった場合も、どちらも原則、事件は検察官に送致されます。

送致とは

警察が被疑者の身柄や証拠物を検察官に送ることを言います。

法律上、警察官は被疑者を罪に問う権利を有していません。

被疑者の刑事責任を追求することができるのは、検察官です。

送致が行われることによって、原則、日本で唯一被疑者を刑事責任に問える立場にある検察官が、事件を認知するに至るのです。

送致が行われたあとは、検察官と警察官が共同して捜査を進めていきます。

そして最終的に検察官が、被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断を下すのです。

起訴便宜主義|起訴、不起訴とは?

日本においては、犯罪の被疑者を一から十まで全員裁判にかけるわけではありません。

裁判の前に検察官の判断で、

- 裁判にかける者

- 裁判にかけず刑事罰を負わせない者

を仕分けします。

こういった仕組みを「起訴便宜主義」と呼んだりします。

起訴、不起訴について

- 被疑者について裁判にかける判断を下し、裁判の開廷を請求することを起訴といいます。

- 被疑者について裁判にかける必要はないとして、お咎めなしとすることを不起訴と言います。

起訴と不起訴の統計データを見てみましょう。

実は、日本において起訴となる事件は意外なほど少ないのです。

| 人数 | |

|---|---|

| 総数 | 112万4,506人 |

| 起訴 | 35万2,669人 |

| 起訴率 | 31.4% |

平成28年の統計で、検察に送致された事件のうち、その起訴率は31.4%です。

ここ10年、起訴率が40%を上回ったことはありません。

つまり、検察に送致された事件の6割以上はお咎めなしとなっているわけです。

起訴便宜主義のメリット

「犯罪の容疑がかかったならとりあえず全員裁判にかけるべき!」

といった感想をお持ちになった方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、起訴便宜主義にもいろいろなメリットがあります。

主なメリット

- 刑事手続きが早く済むので、被疑者の社会復帰が容易となる

- 裁判所や裁判官の数には限りがある。裁判を開く回数が減るので、こういった人的、物的資源への負担が減る

日本においてはこうしたメリットが重要視され、検察官に起訴、不起訴の判断を任せる仕組みが採用されているのです。

起訴後の有罪率

「日本の司法において有罪率は99.9%」

というような言説を耳にしたことはありませんか?

これは少々言葉が足りません。

より正確に言うならば、

「起訴された後の有罪率は99.9%」

となります。

統計データを見てみましょう。

| 人数 | |

|---|---|

| 確定裁判の総数 | 32万488人 |

| 有罪人数 | 32万384人 |

| 無罪人数 | 104人 |

| 有罪率 | 99.9%以上 |

平成28年、無罪判決が確定した人数は僅か104人です。

割合でいえば有罪率は約99.97%となります。

起訴率、有罪率のまとめ

起訴率は4割を下回るが、有罪率は99.9%以上。

検察に送致された事件について、およそ6割がお咎めなしとなっている。

なお、起訴された後の流れについては『刑事事件で起訴されたらどうなる?|起訴後の流れを解説』で特集しています。

不起訴処分となる理由は3つ

不起訴処分がくだされる基準、理由についてみていきましょう。

不起訴処分となる基準は、刑事訴訟法や法務省の事件事務規定によって細かく定められています。

今回は、不起訴理由としてより一般的な、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」について解説します。

不起訴の理由①嫌疑なし

事件を調べた結果、被疑者が犯人でないことが明白となったり、証拠の無いことが明白となったりしたときは「嫌疑なし」として不起訴になります。

法務省の事件事務規定では以下のように定められています。

嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

出典:法務省事件事務規定75条2項(17)

犯人ではない、証拠がないということは要するに冤罪というわけですから、不起訴になるのも当然です。

不起訴の理由②嫌疑不十分

事件を調べた結果、被疑者を犯人とする証拠が不十分であるときは「嫌疑不十分」として不起訴になります。

事件事務規定を参照してみましょう。

嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。

出典:法務省事件事務規定75条2項(18)

「嫌疑なし」との違いですが、

- 「嫌疑なし」はあくまで証拠がないということ

- 「嫌疑不十分」は被疑者が犯人であるという証拠が不十分であること

を指します。

日本の刑事手続きでは、推定無罪の原則が適用されています。

社会的常識に照らし合わせて、被疑者が犯人であるということに「合理的な疑い」が残る場合には、罪に問うことはできません。

この推定無罪の原則は、「疑わしきは罰せず」とも表現されます。

嫌疑不十分は、被疑者を犯人とする証拠について、合理的な疑いが残ってしまうような状況で適用されます。

不起訴の理由③起訴猶予

被疑者について、事件の犯人であると十分疑われるけれども「今回は勘弁してやろう」と検察官が判断したときには、「起訴猶予」として不起訴になります。

こちらも事件事務規定を参照してみましょう。

起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

出典:法務省事件事務規定75条2項(20)

- 犯人の性格、年齢、境遇

- 犯罪の軽重、情状

- 犯罪後の情況

などが勘案され、これ以上刑事手続きを進めるのは酷であると判断されれば、不起訴となるわけです。

不起訴になる主な理由について、表でまとめてみましょう。

| 嫌疑なし | 嫌疑不十分 | 起訴猶予 | |

|---|---|---|---|

| 意味 | ・被疑者が犯人ではない ・証拠が無い | ・被疑者を犯人とするには証拠不十分 | ・犯人の境遇、犯罪の情況により起訴する必要がない |

起訴猶予とは何か|無実でなくても無罪扱い?

巷では、不起訴処分と起訴猶予処分の違いについて、疑問をお持ちの方も多いようです。

起訴猶予処分は、不起訴処分の一種です。

ある意味では、大きい不起訴処分というくくりの中に、起訴猶予処分があるということになります。

起訴猶予の意味

「嫌疑なし」「嫌疑不十分」による不起訴と比較すると、起訴猶予処分は

「犯行事実について起訴しようと思えばできるだけの嫌疑がある」

という点に特徴があります。

つまり…

被疑者について、犯罪を犯した可能性はそうとう高いと認められる

実務上は、不起訴処分となったほとんどの者について、起訴猶予を理由としています。

| 人数 | |

|---|---|

| 不起訴人員の総数 | 160,226人 |

| 起訴猶予を理由とした人員 | 112,809人 |

| 割合 | 約70.4% |

たとえ犯行事実を全面的に認めているような態様の事件であっても、不起訴処分獲得の可能性は十分にあるということです。

起訴猶予となる基準

繰り返しになりますが、起訴猶予処分をくだすかどうか、その判断をするにあたって検察官は

- 犯人の性格、年齢、境遇

- 犯罪の軽重、情状

- 犯罪後の情況

などの事情を勘案します。

一般に、痴漢や窃盗、盗撮や暴行傷害などについて

- 犯行態様がそれほど悪質ではなく

- 初犯で

- 被害者と示談を結んでいる

といった場合には、起訴猶予で不起訴になる可能性は高いと言えます。

とくに被害者と示談を結んでいるかは重要です。

示談というのは、被害者の負った損害を賠償し、民事上の責任を解消する手続きのことです。

刑事事件の示談について知りたい方はこちら

示談締結をおこなったという事実は、

- 被害者に賠償を尽くした

- 被害者が加害者に刑事罰をくだすことを望んでいない

- 加害者がきちんと反省している

といったことを証明する有力な証拠になるのです。

まとめ

起訴猶予とは

| 起訴猶予 | |

|---|---|

| 処分 | 不起訴処分(お咎めなし) |

| 対象者 | 犯人であると十分に疑われる者 |

| 判断の基準 | ・犯人の性格、年齢、境遇 ・犯罪の軽重、情状 ・犯罪後の情況など |

| 意味 | 被疑者について、上記基準につき起訴する必要がないと判断 |

なお、各犯罪ごとに不起訴処分を特集した記事もあります。

下記にまとめておいたので、是非見てみてくださいね

各犯罪ごとの不起訴処分について知りたい方はこちら

不起訴処分となるメリットとは?|前科がつかない!

不起訴処分のメリットを4つ紹介

不起訴処分の意義や理由を見てきたところで、不起訴処分となるメリットを見ていこうと思います。

不起訴処分となるメリットは次の事項を挙げることができます。

不起訴処分のメリット

- 不起訴となればそこで刑事手続きは終了し、裁判にかけられることもない

- 裁判にかけられることもない、ということは有罪判決をうけることもない

- 有罪判決をうけることもない、ということは刑事罰が科せられることもない

- 前科もつかない

つまり不起訴は、「お咎めなし」ということです。

この不起訴処分とする基準は、刑事訴訟法や法務省の事件事務規定によって細かく定められています。

不起訴後に起訴される可能性はある?

よほど特別な事情がない限り、原則として不起訴処分確定後、起訴されて罪に問われることはありません。

ただ、

- あとから有力な証拠が発見された

- 釈放後に被害者にいやがらせをした

などといった特別な事情があるときには、不起訴処分の確定した罪についてまた捜査が行われ、起訴される可能性はあります。

憲法39条では「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任に問われることはない」と規定されています。

ただ、不起訴処分がくだされた犯罪について、後から起訴することは問題のない行為とされています。

これは最高裁においても判示されています。

一般的には「不起訴になればそこで刑事事件は終了し、原則、今後罪に問われることはない」と言えます。

しかし、「きわめて稀なケース」として、同一の事件について再捜査が行われ、罪に問われることがあるのです。

不起訴処分を得る方法とは?|自白事件と否認事件に分けて解説

自白の場合と否認の場合とで、不起訴になる方法が異なる

それでは、不起訴になる方法としては、どんな点がポイントになるのでしょうか?

弁護士に依頼した方がよいですか?

不起訴になる方法としては、容疑を認めている自白事件の場合と、容疑を認めていない否認事件の場合とで、大きく異なります。

どちらの場合でも、弁護士費用の点で問題がなければ、弁護士に依頼してサポートを受けた方が心強いです。

容疑を認めている場合は、どうやって不起訴になるのですか?

容疑を認めている自白事件の場合は、被害者との示談が極めて重要になってきます。

被害者と示談が成立し、被害者から過去の事件のことを許してもらえれば、事件は起訴猶予としての不起訴になる可能性が高まります。

容疑を認めていない場合は、どうでしょう?

自白事件に対して、容疑を認めていない否認事件の場合は、取り調べで否認を貫くことが大切になってきます。

また、自分で否認を貫くと同時に、弁護士に証拠を集めてもらい、真犯人が別に存在することを証明できればベストです。

いずれにせよ、調書など捜査側の書面にはサインをせずに、嫌疑なしまたは嫌疑不十分としての不起訴を狙っていくことになります。

罪を認めている場合と認めていない場合とで、不起訴になるパターンが異なるんですね。

事件の流れも変わってきそうなので、具体的な不起訴の見通しについては、早めに弁護士さんに相談したいところですよね。

- ✔自白事件の場合は → 起訴猶予による不起訴

- ✔否認事件の場合は → 嫌疑なしまたは嫌疑不十分による不起訴

…を狙うということ。

よく分かりました!

不起訴になる方法1:罪を認めている場合は「示談」が大切

自白事件の不起訴は示談が決め手って本当?

こちらのサイトにも、

「警察に罪を認めたらもうアウトなの?」

といった相談がよく寄せられます。

罪を認めた自白事件の場合でも不起訴になることはある、という理解で大丈夫ですよね?

大丈夫です。

自白事件の場合も、適切に対応すれば不起訴になるケースが多いです。

特に、軽微な事件や親告罪の場合は、示談の成立が決め手になってきます。

親告罪のケースでは、被害者と示談が成立し、告訴が取り消されれば、必ず不起訴になります。

告訴がない以上、検察官は事件を起訴することができないからです。

また、痴漢や盗撮、軽い傷害や窃盗など、比較的軽微な事件の場合も、示談が成立すれば不起訴になります。

検察官としても、わざわざ示談が成立し、被害者が加害者のことを許しているのに、事件を起訴する必要性が乏しいと考えるからです。

弁護士に依頼しないと示談ができない?

では、示談ってどうやったらいいんですか?

不起訴になるための示談の進め方、気になります。

被害者の連絡先を知っている場合は、自分で示談交渉が可能ですが、被害者の連絡先が分からない場合は、弁護士に示談を依頼する必要があります。

二次被害防止の観点から、加害者自身は被害者の連絡先を知ることができないからです。

もっとも、被害者の連絡先を知っているケースでも、弁護士費用の点で問題がなければ、弁護士に示談を依頼した方が無難です。

自分で示談の話し合いを進めると、捜査機関から「罪証隠滅だ!」などと糾弾されるリスクがあるからです。

最悪の場合、被害者から脅迫やストーカーの被害で110番通報されれば、再逮捕される可能性もあります。

弁護士であれば、代理人としての立場で行動することができるので、この点安心です。

自分で示談を進めるリスクがよく分かりました。

問題は、弁護士費用ですよね…

示談金と弁護士費用の両方の用意は、かなり負担になりそうですよね。

不起訴になる方法2:罪を認めていない場合は「否認」が大切

罪を認めなかったら必ず不起訴になるの?

それでは、容疑を認めていない場合はどうでしょう?

認めていない以上、示談はできないですよね…

それでも不起訴になるんですか?

容疑を認めていない場合は、そのまま否認を貫いて「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」による不起訴を狙うことになります。

不起訴を獲得することは十分に可能です。

もし何らかの容疑で逮捕されたとしても、その後に不起訴になり釈放され、前科がつかないケースは多くあります。

問題は、実際に罪を犯しており、かつ証拠もたくさんあるのに、無駄に否認を貫いてしまった場合です。

このようなケースでは、保釈が認められず、刑罰も重くなるリスクがあるので、素人判断での安易な否認は危険かもしれません。

早めに弁護士に相談して、あなたの案件に関する具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。

!

安易な否認は悲惨な結果になるのですね…

前科がイヤで「認めない」人も多そうです。

この辺りの判断は難しそうなので、早めに弁護士さんに相談するのが良さそうですね。

罪を認めなかったら刑罰は重くなる?

先ほどの答えを聞いて少し不安が…

安易に容疑を認めなかったら、常に刑が重くなるということですか?

弁護士の適切なサポートのもとで容疑を否認すれば、刑罰が重くならないことも多いです。

そもそも、被疑者や被告人には、黙秘権(もくひけん)や署名押印拒否権(しょめいおういんきょひけん)という権利が認められています。

黙秘権とは、一切何も発言しなくても不利益に取り扱われることはない、という権利です。

署名押印拒否権とは、調書などにサインをしなくても不利益に取り扱われることはない、という権利です。

容疑を否認するにあたっては、弁護士のアドバイスのもと、これらの権利を上手に行使することが大切です。

※捜査段階での否認と裁判段階での否認とでは、刑罰に与える影響が異なるので注意が必要です。安易に自分で判断せず、必ず弁護士に相談することをおすすめします。

「容疑を認めない」という態様にもいろいろあるのですね。

自分での安易な判断が危険ということは分かりました。

無罪になりたいからといって、早とちりの対応は良くないですね。

総まとめ

| 不起訴 | 起訴 | |

|---|---|---|

| 裁判 | 刑事裁判なし | 刑事裁判あり |

| 前科 | 前科つかない | 有罪になれば前科がつく |

不起訴処分告知書とは?

不起訴処分はお咎めなしです。

犯罪者として裁判にかけられたわけでも、前科がついたわけでもありません。

しかし巷では、「逮捕される=有罪確定=犯罪者」といった誤解が蔓延しています。

逮捕後に不起訴となった場合、「きちんと不起訴処分になったのだ」という証明が欲しいところです。

実は、不起訴処分になったことを証明する書類として、

「不起訴処分告知書」

というものがあります。

不起訴処分告知書の交付請求方法

刑事訴訟法上、検察官は不起訴処分をくだしたとき、被疑者から請求があれば不起訴処分になった旨を告げなければならないとされています。

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

出典:刑事訴訟法259条

ポイントは「被疑者の請求があるときは」という文言です。

不起訴処分告知書が欲しいときには、自ら検察官に請求をしなければならないのです。

一般的に、不起訴処分告知書をもらうときには、「不起訴処分告知書交付請求」という書面を提出します。

告知書請求の手順①

「事件があった地区の検察庁に電話などをし、不起訴処分告知書の交付請求先、事件担当の検察官の名前など必要事項を聞く」

「不起訴処分告知書を請求したい」と言えば、案内をうけられることでしょう。

告知書請求の手順②

「不起訴処分告知書交付請求の書面を作成」

書式について、検察庁側からの指示があればその通りにします。

一般的には、

- 担当検察庁

- 担当検察官

- 請求日

- 被疑者の氏名

- 被疑事件の識別番号(検番)

について記載し、

刑事訴訟法第259条に基づき、不起訴処分告知書の交付を請求します。

などと書きます。

告知書請求の手順③

「指定された送付先に請求書を送付」

不起訴処分告知書では理由の開示がある場合も…

不起訴処分告知書の書式は各地域の検察庁ごとに差異があるようです。

不起訴の理由、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」などについて、記載がある場合と記載がない場合とがあります。

刑事訴訟法上、検察官は被疑者から要請があったとき、不起訴処分をくだしたことについて告知をする義務を負います。

ただ刑事訴訟法の条文内で、不起訴の理由も書かなければならないなどと言及された箇所はなく、不起訴理由まで告知する義務はないと解されます。

不起訴の理由について知らせてくれるかどうかは、ひとえに担当する検察官の判断によります。

不起訴の理由について告知を希望する場合は、請求書にその旨を記載すると良いでしょう。

検察庁、検察官の判断によりますが、請求があったとき、理由を記載してくれる場合もあるようです。

理由の開示で不利になる場合

逮捕後に不起訴となり釈放され、いざ仕事に復帰しようとした際、会社側から不起訴処分告知書の提出を求められることがあるようです。

ネット上にはこのような体験談が投稿されていました。

(略)

不起訴処分告知書の請求について

平成27年1月に強制わいせつ罪で逮捕され約2週間取り調べを受けました。2月には処分保留になり現在に至ります。

約1年半経ったのですが、転職先から処分がどうなったか書面を提出して欲しいと言われました。

(略)

出典:弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/c_1009/c_1407/b_559397/

「嫌疑なし」で不起訴になった場合はいいのですが、

「嫌疑不十分」または「起訴猶予」で不起訴になり、しかも不起訴処分告知書に理由の記載があった場合

は、不利益を被る可能性があります。

いま一度、嫌疑不十分、起訴猶予の意味を確認してみます。

嫌疑不十分

被疑者を犯人とする証拠が不十分であるから、お咎めなしとする

起訴猶予

被疑者について、事件の犯人だと十分に疑われるが、さまざまな事情を考慮してお咎めなしとする

つまり、不起訴処分告知書に嫌疑不十分や起訴猶予という記載があったときには、会社側から

「犯罪を犯した可能性は高いんでしょ?」

と厳しい目を向けられる可能性があるわけです。

不起訴で解雇になる可能性

嫌疑不十分、起訴猶予などで不起訴となったとき、それを理由に仕事を解雇されてしまうのではないかと不安な方がいらっしゃるかもしれません。

ですが、結論から言ってしまえば、不起訴処分となったのに懲戒解雇とするのは不当である可能性が高いでしょう。

不起訴の理由の項目でも触れましたが、日本の司法においては「推定無罪の原則」が適用されます。

「有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない」という原則です。

この考え方から言えば、不起訴処分となったのに解雇を行うのは不当といえます。

また判例上は、たとえ有罪判決をうけた場合であっても、その犯罪行為が業務と直接関係のない私生活上の犯罪であれば、不当となる可能性は高いのです。

刑事事件における解雇について、よりくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

不起訴処分の影響|アメリカ入国はできる?

不起訴処分となったとき、仕事の面以外で日常生活に影響はあるのでしょうか?

ここで解説していきましょう。

前科があるとアメリカ入国は厳しい

たとえば起訴されて前科がついてしまったときには、その後の人生に様々な影響があります。

アメリカへの入国が厳しくなることなどは、その最たる一例です。

前科持ちはビザ免除なし|ビザ発給の手続き

アメリカは前科持ちの人の入国に対しては、かなり厳しい審査を行っています。

日本国籍の人は通常ビザが免除されるので申請をする必要はありません。

しかし、前科がついている人はビザの発給が必要になるケースが多いのです。

ビザの発給の流れ

- ① 領事館にビザの発給を申請し

- ② 様々な書類を記入して

- ③ 前科についても裁判所等から資料を取り寄せ添付し、

- ④ 領事館に赴いて面談し

- ⑤ 米国において行われる審査を待つ

この手続きにはおよそ3か月もの月日をみる必要があると言われています。

しかも、ここまで手間をかけたからと言って、必ず申請が通るとは限らないのです。

不起訴処分は前歴あつかい|前歴の影響

ですが、不起訴処分をうけたという事実は、前科にはなりません。

前科とは

一般に前科とは有罪判決をうけたという事実を言います。

不起訴処分をうけたという事実は、前歴となります。

前科についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

前歴の場合には特段、なにか法的な面、また日常生活の面で不都合が生じるということはありません。

ただ、例えばもう一度罪を犯した時などには、検察官や裁判官による量刑の判断に対して影響を与える可能性はあります。

不起訴処分の獲得を目指すなら弁護士に相談!

ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。

刑事事件における不起訴の意味などついて、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか?

この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。

今すぐ!弁護士無料相談の予約をするなら

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談予約を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の予約案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談予約受付ができるので、頼りになりますね。

刑事事件でお困りの方へ

ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

広告主:アトム法律事務所弁護士法人

代表岡野武志(第二東京弁護士会)

ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

秘密厳守で、お悩み解決に近づくことができます。

地元の弁護士とじっくり相談したいときは

「対面でしっかり弁護士と相談したい!」

そのようなときはこちらから、全国47都道府県の、刑事事件に強い弁護士を検索することができます。

掲載されているのは、当サイトの編集部が厳選した頼りになる弁護士たちです。

相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。

最後に弁護士からメッセージ

では最後に一言お願いします。

刑事事件についてお悩みの皆さん。

起訴前の段階であれば、弁護士に依頼していただくことで、

- 示談の締結

- 裁判官や検察官への働きかけ

などの弁護活動により、不起訴処分獲得の可能性をあげることができます。

不起訴処分を獲得することができれば、その後の社会生活について影響を最小限にとどめることができます。

少しでもお悩みのことがあるなら、まずは弁護士に相談だけでもしてみてください。

まとめ

今回は不起訴処分の意味などについて解説してきました。

不起訴処分のまとめ

- 刑事事件においては、検察官によって裁判にかける(起訴)か、お咎めなしとする(不起訴)かが判断される

- 不起訴処分となったことを証明する不起訴処分告知書というものがあり、欲しい場合には担当の検察官に請求する

- 不起訴処分となれば前科はつかないので、その後の社会生活への影響を最小限におさえられる。

当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。

- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて

- 24時間受付の無料相談窓口

- 全国47都道府県の全国弁護士検索

を活用してください。

不起訴処分の意味をわかりやすく解説|不起訴処分告知書とは?不起訴は無罪?罰金は払うの?

不起訴処分になる理由は何?

不起訴処分となる理由として一般的なのは、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3点です。①は、被疑者が犯人でないことが明白となったり、証拠の無いことが明白となった場合です。②は、被疑者が犯人であるという証拠が不十分である場合に認められます。③は、事件の犯人であると十分疑われるが、犯人の境遇や情状などこれ以上刑事手続きを進めるのは酷であると検察官が判断したときです。 不起訴処分の意味をわかりやすく解説|人身交通事故、痴漢、傷害など

不起訴処分になった証明はある?

不起訴処分を証明する場合、「不起訴処分告知書」が発行されます。不起訴処分告知書が欲しいときには、自ら検察官に「不起訴処分告知書交付請求書」という書面を提出してください。手順としては、『①事件があった地区の検察庁に電話などをし、不起訴処分告知書の交付請求先、事件担当の検察官の名前など必要事項を聞く→②検察庁側の指示どおりに記載→③指定された送付先に請求書を送付』、という流れになります。 不起訴処分告知書とは?

前科がある場合アメリカには入国が出来る?

アメリカは前科持ちの人の入国に対しては、かなり厳しい審査を行っています。日本国籍の人は通常ビザが免除されるので申請をする必要はありません。しかし、前科がついている人はビザの発給が必要になるケースが多いです。また、不起訴処分を受けた場合は前科ではなく『前歴』となります。不起訴処分となった場合、法的な面や日常生活の面で不都合が生じるということはありません。 不起訴処分の影響|アメリカ入国はできる?

不起訴処分と起訴猶予処分の違いは?

起訴猶予処分は、不起訴処分の一種です。起訴猶予には、「犯行事実について起訴しようと思えばできるだけの嫌疑がある」という内容になります。①犯人の性格、年齢、境遇②犯罪の軽重、情状③犯罪後の情況などの事情で判断されます。 起訴猶予とは何か|無実でなくても無罪扱い?